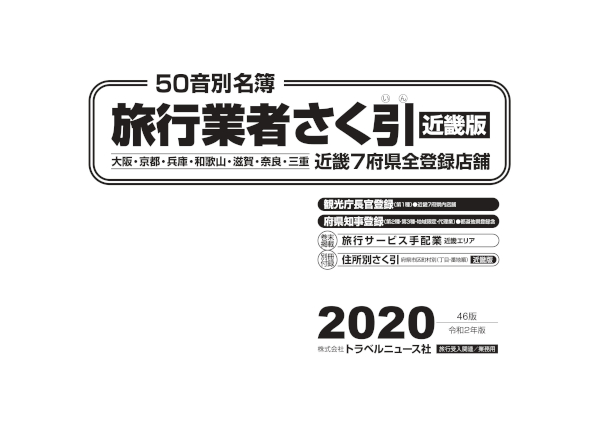

地方創生に向けた人材育成 日本交通公社、旅行動向シンポジウム開催(1) 観光地経営の財源確保

日本交通公社(JTBF)は10月31日と11月1日、「第34回旅行動向シンポジウム」を東京・青山の日本交通公社ビルで開いた。海外研究者である米国フロリダ州・セントラルフロリダ大学ローゼン・ホスピタリティ経営学部テニュア付の原忠之准教授が「インバウンド客観光支出を利用した地方創生に向けた人材育成」をテーマに基調講演をするなど、国内旅行、海外旅行、インバウンドにおける現状の共有や、これからの地方創生のあり方の議論を行った。

「観光産業の住民への恩恵開示」が重要

旅行動向シンポジウムでは、初日にJTBF独自調査を元にした日本交通公社所属の研究員が市場動向の解説をしたほか、世界各地へ赴いて視察を行うJTBF海外視察からの報告を行った。2日目は、特設テーマとして「これからの地方創生と財源活用のあり方を考える」を設け、原准教授による講演、国内関係者を交えたパネルディスカッションを行った。

基調講演では、原准教授が観光地経営を解説するとともに、財源確保手法の紹介、DMOにおける人材確保についてなどを語った。

原准教授は、観光地経営とは、営利企業ならば株主価値最大化、政府ならば納税者の生活水準の質向上を目的とするものと説明。日本では、観光地のマーケティングばかりが強調されるが、観光地の経営、地域社会との共栄、持続性を意識した組織行動の大切さを示した。

観光地マーケティングにおいては認知がない物は購入されず、認知・考慮・優先度合向上への方策として「誰の感性でいかに誰に向けて発信するか」とし、ストーリーの構築と発信の必要性を説いた。

「観光産業の住民への恩恵開示」

が大切と話した原准教授

財源の確保に向けては米国・オーランドDMOの事例を紹介。ホテル業界が地元政府に対して、特別地方税である新税(ホテル宿泊税)の導入に向けて、ホテル業界が代理徴税をすることを陳情して導入に至ったという事例を披露。2023年は税収が538億円まで上り、現在は地域観光産業育成のための持続性ある自主財源として確保され、地域住民と地方政府財政負担に起因する過剰観光問題も防げていることを紹介した。

また、観光の地域住民への理解として「観光産業の住民への恩恵開示」の大切さを語った。

(トラベルニュースat 2024年11月25日号)

(次の記事)地方創生に向けた人材育成 日本交通公社、旅行動向シンポジウム開催(2) DMOに求められるのは経営人材

- 訪日4千万人時代 村田観光庁長官、地域分散へ改めて意欲(26/02/13)

- 26年は「変革の年」 JATA新春会見(26/01/26)

- 四字熟語で2026年の観光を占う 5氏とAIが選んだ“観字”(26/01/05)

- 万国との交流元年 25年の紙面、世相から(25/12/12)

- 北の大地で紡ぐご縁 北海道旅行業協同組合、受入・送客各80社で商談会(25/11/27)

- クルーズ人口2030年100万人へ 日本クルーズ&フェリー学会が総会・講演会(25/11/13)

- 全旅グローバルペイ始動 旅館ホテル向け全旅クーポン・インバウンド版(25/10/28)