「#廃棄前提」と高度成長の呪縛

8月中旬、「#廃棄前提おじさん」というワードがネット上で話題になりました。「Go Toでちょっと高い旅館(決して高いとは思えないですが:筆者注)に泊まったら大失敗。多すぎて食べきれない。廃棄前提」というツイートが拡散され、賛否両論が湧きおこりました。旅館の料理が拡散されたという点ではよかったと思いますが、連休中に1泊だけした方が「なぜ、そうなるのか」を考えることはなかったのだろうな、と虚脱感を覚えました。

私の大学ゼミでは30人の学生が今夏もインターン生として旅館の繁忙期に働きに行きました。しかし、中にはインスタグラムで発信する学生に向けて「あなた方が旅行することでクラスターが発生してしまうのがわからないのか。教授に伝えなさい」とご丁寧な忠言(いや脅迫ですね)までいただきました。

こうした方々に向けて申しあげます。なぜ、旅館の料理が多くなるのか、なぜ、繁忙期には学生の手も必要となるのか。それは、あなた方が連休や週末にしか旅に出ないからです。それはそれでお忙しくて結構なことですが、そうするとビジネスとしての宿泊業は繁閑が発生し、平均稼働率が下がるため、食事などのサービス価値で売上を上げなくてはならなくなります。また、通年雇用ができず、満館日の瞬間的臨時雇用の必要性が生じます。

もう少し、自分のことだけではなく経済・社会全体を見渡すメタ思考をもっていただけるとありがたいです…

(井門隆夫=高崎経済大学地域政策学部観光政策学科教授)

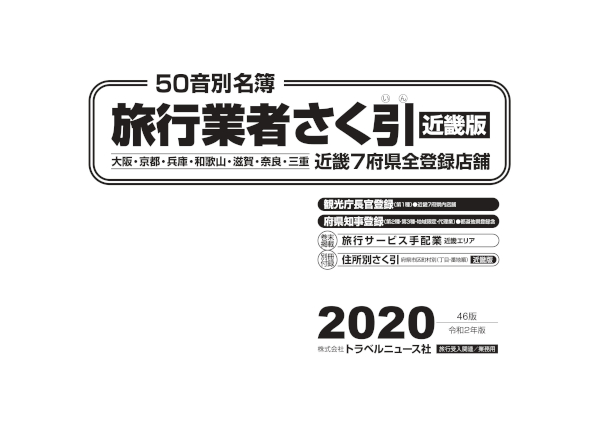

(トラベルニュースat 2020年8月25日号)

- 「不安」を旅行需要に転換(26/01/06)

- 同調圧力のない面倒な旅のススメ(25/12/01)

- リアルな救いの場づくりが役目(25/10/29)

- 代打・菅澤“若者よ地球で遊べ”(25/09/29)

- 60の壁と知恵と「怪獣の花唄」(25/09/01)

- マルハラで病むなら旅に出よう(25/07/29)

- 生成AIにできない雑談の創造力(25/06/26)