男子直系から相互扶助型家族

日本ではデフレが30年も続き、経済成長も止まりました。その背景には世界に先駆け少子化が進み、生産年齢人口が減ったという事情もあります。少子化が進んだ背景には女性教育が進み、女性の都市への流入が顕著となり、未婚・晩婚化が進んだという仮説が推察されます。

また、日本は、寄付の少ない国で、1人あたり寄付額は世界において148カ国中139位と低位です。理由として、寄付控除のできる団体が少なく、ほとんどが福祉関連で、地域や慈善団体への寄付がないという特徴があります。宗教性もあるのではという論もあります。

これらの奥底にある要因は何か。観光とは一見関係がなさそうなこれらの問題の答えにあたる仮説を考えることが大切だと思っています。

私の仮説は、日本が男子直系家族であるという点です。欧米や東南アジアは核家族であり、18歳になると家を巣立っていきます。中国などは大家族という共同体家族です。

日本は、男性苗字のイエを代々長男が継いでいくという世界でも珍しい家族制度をとっていること。そして、その家族制度の矛盾が露呈し始めていることがあらゆる遠因になっているのではないかと思います。

人間は生きていくうえで心理的安全性、いわゆるセーフティーネットが必要です。寄付の多い国々はその多くが核家族制で、セーフティーネットはコミュニティーです。こうした国々ではコミュニティーベースドツーリズムも発展します。

日本でなかなか着地型観光が根付かないとすれば、それはベースとなるコミュニティーのつながりが希薄で、直系家族が優先されてしまうからではないでしょうか…

(井門隆夫=國學院大學観光まちづくり学部教授)

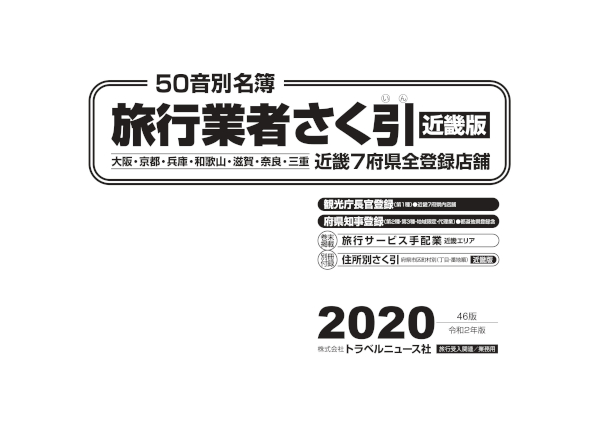

(トラベルニュースat 2024年4月25日号)

- 宿泊税は定率にすべきだ!(25/03/27)

- 「100年後も雪国であるために」(25/02/27)

- 旅を経験する奨学金の創設を(25/01/28)

- 万博の年に思う子育てと観光(25/01/06)

- 昭和100年に令和7年を思う…(24/11/28)

- “考えない”が観光業にしわ寄せ(24/10/28)

- 旅で感じた地球と学生の“異変”(24/09/27)