宿泊税は定率にすべきだ!

宿泊税の新設が全国で広がりつつあります。井門さんは賛成ですか、反対ですか?とよく聞かれます。

基本的に国民の観光消費が増えれば不要です。消費税もそうですが、国民が消費せず、預金にばかり向かうので税金が増えます。高齢者が消費すれば高齢者をターゲットとする消費税も増えないはずです。しかし、どの年代とも老後不安、生活不安から預金に向かい経済は成長しません。家族形態の変化とセーフティーネットの消失がもろもろの増税、ひいては宿泊税の遠因と言えるでしょう。民法の見直しなど、この点に手を付けず、表面的な対処療法としての増税を繰り返す政府や国民にも問題があると思います。

そうした背景を抜きにして、宿泊税問題を語るのであれば、地方の受け入れ環境維持のために宿泊税はやむなしかもしれません。国民人口減少が続いて人口ピラミッドが逆転し、高齢者が最大人口化する近い将来の日本の人口構造や、老後不安から消費より預金というモードが解決されない限り、国民の観光需要は構造的に増えないからです。

論理的にそう考えた時、定額はなく定率とすべきではないかと思うのです。定額のベースは人数です。現在そして未来を考えれば、観光客数ではなく観光消費額をベースに設計したほうがよくないでしょうか。

もちろん、定率とすると景気変動に左右されるとか、カウントが面倒だとか、目先の問題は理解できます。ただ、誰に負担をしてもらうかを考えた時、定額とするならば、相対的に宿泊単価の低い方々の負担が増します。すなわちそれは日本人自らではないかと思うのです。インバウンドの増加が見込めることもあり、単価の高い方々に負担していただこうというのではなく、消費が減りゆく日本人の観光客を増やし、そこから取ろうと考えるのは構造的に少々無理があるような気がするのですが、なぜどの自治体も定額なのでしょう…

(井門隆夫=國學院大學観光まちづくり学部教授)

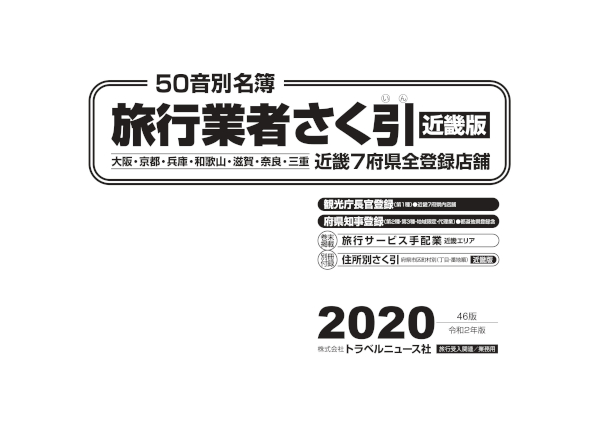

(トラベルニュースat 2025年3月25日号)

- 「不安」を旅行需要に転換(26/01/06)

- 同調圧力のない面倒な旅のススメ(25/12/01)

- リアルな救いの場づくりが役目(25/10/29)

- 代打・菅澤“若者よ地球で遊べ”(25/09/29)

- 60の壁と知恵と「怪獣の花唄」(25/09/01)

- マルハラで病むなら旅に出よう(25/07/29)

- 生成AIにできない雑談の創造力(25/06/26)