安心感を得る旅が日本再生の鍵

春爛漫、新人や新入生が初々しい季節となりました。

わが観光まちづくり学部でも多くの大学1年生が入学し、友だちづくりに励んでいます。毎年「大学で学んでみたいこと」を聞いてみるのですが、心理学と答える学生が少なくありません。それは観光客の心理や観光行動のことではなく、自分の内面を研究したいためのようです。

背景にはいじめや暴力、DVやハラスメントの経験があるのかもしれません。誰にも知られずにトラウマを抱え、育ってきた子も少なくないと聞きます。その結果、朝起きられないとか学校に行けないという現象が起きたりします。それを観光で解決しようと提案すると、きょとんとしていますが。

神経生理学のポリヴェーガル理論では、自律神経には交感神経と2つの副交感神経の3つがあると説き、最初に発達するのが危険を察知した際に体を固める背側迷走神経複合体といいます。次が活動の源泉となる交感神経、最後が安心・安全を感じる腹側迷走神経複合体です。

ユニセフの統計では、日本の子どもの健康状態は、運動面では38カ国中第1位ですが、メンタル面では37位。その仮説として、安心・安全をつかさどる腹側迷走神経複合体の発達が不充分で、危険を察知し、背側迷走神経複合体が作動したまま固まっているからと言えないでしょうか。

生まれた時から保育園・学校・学童というアウェーで育ち、友だちと仲良くしている一方で、小さな攻撃も受け続けています。大学入学後、友だちづくりに励むのは安全地帯をみつけようとしているからです。安心・安全を感じやすくするには腹側迷走神経複合体を発達させることが必要ですが、それはアウェー空間である学校では育ちません。養育者との間で育つのが理想ですが、日本経済は国民総労働に舵を切り、安心・安全空間が消失しました。

ではどこで育つのか…

(井門隆夫=國學院大學観光まちづくり学部教授)

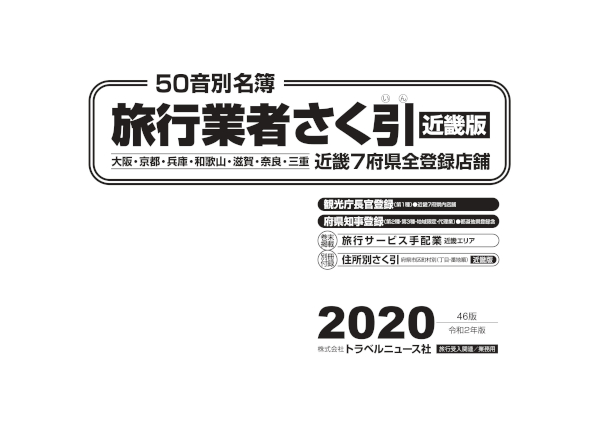

(トラベルニュースat 2025年4月25日号)

- 宿泊税は定率にすべきだ!(25/03/27)

- 「100年後も雪国であるために」(25/02/27)

- 旅を経験する奨学金の創設を(25/01/28)

- 万博の年に思う子育てと観光(25/01/06)

- 昭和100年に令和7年を思う…(24/11/28)

- “考えない”が観光業にしわ寄せ(24/10/28)

- 旅で感じた地球と学生の“異変”(24/09/27)